ギャラリー

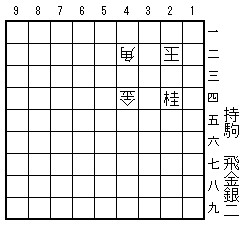

▲2二銀 △同 玉 ▲1三銀 △同 桂 ▲3一角 △同 金

▲同飛成 △同 玉 ▲2二銀 △同 玉 ▲3四桂 △3一玉

▲4二金 △2一玉 ▲3二金 △同 玉 ▲3三銀 △3一玉

▲4二桂成 △2一玉 ▲3二成桂 △1二玉 ▲2二銀成まで23手詰

テレビ棋戦のワンシーン

テレビ棋戦で表示されるAI評価。自玉に必至が掛かるや、評価値は99対1。敵玉に詰みありと。けれど長くて難しそう。途中詰みを逃したが、相手も逃げ方を間違えて辛勝…。形勢の針はジェットコースターのごとく乱高下した。

そのときの局面をもとに作った。(但し手順はまったく異なる)。美濃崩し。11手目▲3四桂に至るまでの序がやや珍しいだろうか。(2022/08)

▲4三桂 △2一玉 ▲2二銀 △1二玉 ▲1一銀成 △1三玉

▲2四角成 △2二玉 ▲2三馬 △同 玉 ▲1二角 △1三玉

▲1四歩 △2二玉 ▲2一角成 △2三玉 ▲1二馬まで17手詰

続きがあった

前局(「実戦あるある」)を作った数日後、1路左にずらしても詰むのではと思いついた。結果は想像以上に幸いした。2手目△4一玉は前局の手順で早詰となる。

△2一玉には手なりで追い、9手目▲2三馬から▲1二角と打ち換える。13手目▲1四歩が値千金。このように前局には続きがあった訳だが、取り下げをしない甘さが私らしい(笑)。(2022/05)

▲3三桂 △3一玉 ▲3二歩 △同 飛 ▲同角成 △同 玉

▲4一銀 △3三玉 ▲3四飛打 △4二玉 ▲3二飛成 △5三玉

▲5二竜まで13手詰

実戦あるある

実戦からの取材。3手目、筋よく▲4一桂成は△同飛▲3四飛△4二玉▲4一角成△同玉で詰まない。素朴な▲3二歩が「一歩千金」。対局した相手「歩が打てるのかあ」

歩が打てるから詰み。「実戦あるある」だろう。攻める際に歩を切っておくと、後でいいことがあるかもしれない。作品とは呼べない代物だが、局面を残しておくこととした。(2022/04)

▲3六銀 △4六玉 ▲4七銀 △5七玉 ▲5八銀 △6八玉

▲6九銀打 △5九玉 ▲7七馬 △4八玉 ▲4七馬 △3九玉

▲4八銀 △2八玉 ▲3七馬 △2九玉 ▲3八銀 △1八玉

▲1九歩 △1七玉 ▲2七馬まで21手詰

銀4枚で詰めるには

「△5一玉▲5三歩の配置で、持ち駒が金なら一枚で詰みますね。では銀なら何枚あれば詰むでしょうか」。若手棋士のツイートが目に留まり、創作のきっかけとなった。

金があれば頭金の1手詰。銀4枚で詰めるには。ただそれだけの凡作である。AIの助けを借りて試行錯誤した。自分が解く側なら、おそらく紛れから抜け出せないだろう(笑)。(2022/02)

▲1二飛 △3三玉 ▲3二飛成 △2四玉 ▲3五銀 △同 金

▲1五金 △同 玉 ▲3五竜 △1四玉 ▲2四金 △同 角

▲2五銀 △1五玉 ▲2四銀 △1六玉 ▲3八角 △1七玉

▲3七竜 △1八玉 ▲2七竜 △1九玉 ▲2九竜まで23手詰

初形「4」

2022(令和4)年の年賀詰。初形「4」。サイコロの4の目、麻雀の4筒または4索などとお認めいただきたい。

5手目▲3五銀と11手目▲2四金はいずれも守備駒を質に取る捨駒。特に▲2四金は好手と思う。17手目▲3八角は限定打。雪隠へ追い込んで詰め上がり。手順にはそこそこ満足している。なお2手目△2三玉も▲3二飛成以下作意手順で詰む(変同)。(2022/01)