ギャラリー

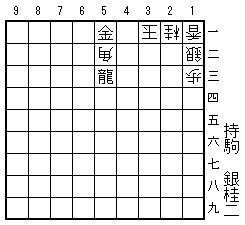

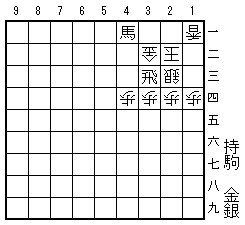

▲4一金 △同 玉 ▲4二銀 △3二玉 ▲2四桂 △2二玉

▲1二桂成 △同 香 ▲3一銀打 △1一玉 ▲2三桂まで11手詰

初形「17」

2017年の年賀詰。初形「17」「実戦型」「盤面七色」のトリプル趣向である。初手▲4一金から▲4二銀の打ち換えが唯一の見せ場だろうか。以下は玉方5二角の利きに注意しながら迫る。

8手目△1二同玉は▲2三銀まで。10手目△3二玉は▲2四桂まで。せっかくなので、元日にちなんで(作意のように)△1一玉と雪隠に潜って詰められてほしいですね(笑)。(2017/01)

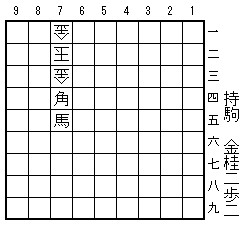

▲8四桂 △同 金 ▲7三歩 △同 玉 ▲6五桂 △8二玉

▲6四馬 △9三玉 ▲8三金 △9四玉 ▲8四金 △同 玉

▲8三角成 △同 玉 ▲7三馬 △9四玉 ▲9五金 △9三玉

▲8四金 △9二玉 ▲8三金 △8一玉 ▲9一馬 △同 玉

▲9二歩 △8一玉 ▲7三桂不成まで27手詰

祝・盤寿「1」

盤寿「8」と対を成している。これら「8」「1」は、お祝いの会の記念品(手ぬぐい)に、図柄としてプリントされた。

収束の▲9一馬を見つけたときのうれしさは忘れられない。詰キストが感じるところの「女神の微笑み」だろうか。本局を超えるものは今後も作れないと感じている。詰め上がり「8一玉」「C」の字。「Congratulations 81(盤寿)」というオチのおまけまでついた。(2016/10)

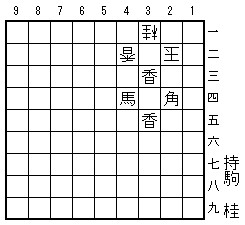

▲3二香成 △2三玉 ▲3四馬 △3二玉 ▲3三角成 △4一玉

▲5三桂 △5一玉 ▲6一馬まで9手詰

祝・盤寿「8」

佐伯昌優九段の盤寿(81才)に際し、お祝いの会の企画・運営をお手伝いさせていただいた。参加者81名!の盛会だった。祝賀詰として、初形「8」「1」の2局を連作した。

▲3一香成△4四香から始めたかったが、どうしても上手く作れなかった。5手目、馬を動かす開き王手が不詰とは不思議な感じ。重く▲3三角成は珍手だろう。このとき「1」の字が出来る。(2016/10)

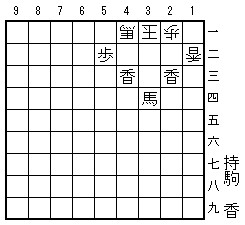

▲3三香 △3二歩合 ▲4一香成 △同 玉 ▲3二香成 △同 玉

▲5四角 △4一玉 ▲4二歩 △同 玉 ▲4三角成 △4一玉

▲5一歩成 △同 玉 ▲5二馬まで15手詰

小扇

詰将棋作家の河内勲氏のご自宅で開かれる会合に、2014年から参加させていただいている。私が初形曲詰に凝り出したのも、このご縁によるところが大きい。

氏の3冊目の作品集「小扇抄」が完成間近と聞き、お祝い用に作った。盤面8枚、八は末広(扇)に通ずる。2手目の合駒がややこしく、桂合や馬の移動合はいずれも2手早い。12手目△3一玉は▲2一香成以下同手数駒余り。(2016/06)

▲3二飛成 △同 銀 ▲3三金 △同 玉 ▲4二銀 △2三玉

▲3二馬 △同 玉 ▲3三金 △2一玉 ▲3二銀 △1二玉

▲2三金まで13手詰

銀冠

囲い図式と呼んでいいものか。銀冠に飛車が刺さっている。詰キストにはおぞましく映るだろう。私などはシンメトリー(左右対称)で愛おしく思える。

初手飛車切りから3手目▲3三金が唯一の狙い。よって攻方3三飛は歩でも成立する。どうせグロテスクなら飛車でどうだと居直ってみた。△同玉に▲4二銀と据えれば、詰み形が見えてくる。最終手の余詰は如何ともし難い。(2016/03)