ギャラリー

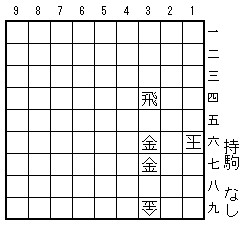

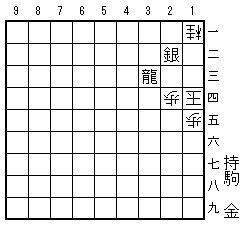

▲2六金寄 △1七玉 ▲2七金寄 △1八玉 ▲3九飛 △2九金

▲1七金 △2八玉 ▲3八金 △1七玉 ▲2九飛まで11手必至

粘る

「最終手が駒取り」を作りたくて、頭に描いた原理図がほぼそのまま完成図となった。5手目▲3九飛(駒取り)が仮想した結果図(必至図)だった。

しかし玉方も6手目△2九金以下粘る。7手目▲1七金、8手目△2八玉の攻防が面白い。最終手▲2九飛(駒取り)でついに御用。6手目△2九飛は▲同飛△同玉▲4九飛△3九合▲2八金打△1九玉▲3九飛まで。(2021/07)

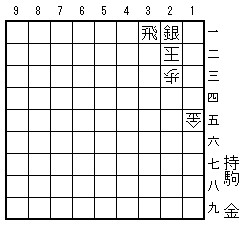

▲3五飛成まで1手必至

質に取る

有力そうな詰めろが複数目につくが、初手▲3二飛成や▲3四飛成は僅かに届かない。

▲3五飛成が1五金を質に取る正解手。△2一玉は▲3二金△1二玉▲1五竜以下、△1一歩は▲3三金△1三玉▲2三金△同玉▲3二銀不成△1四玉▲3四竜△2四歩▲2三銀不成△1三玉▲1四歩以下の詰み。紛れも変化の詰み筋も上々。満足のいく作品となった。(2021/06)

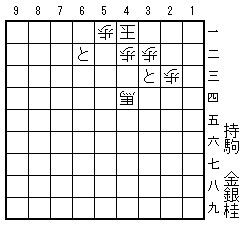

▲5二銀 △同 歩 ▲4三桂 △同 馬 ▲2二とまで5手必至

基本と応用

入門書でもおなじみの左右挟撃。「玉は包むように寄せよ」の基本図がある。これを応用した必至作品は数知れず。よって同一作があっても何ら不思議ではない。見映えについてはあれこれ試行錯誤した。

4手逆算した難易度はいかほどか。正解した人は5手を解いたと自慢されたい。かく言う私は5手以上の問題を解いたことがない(笑)。(2021/05)

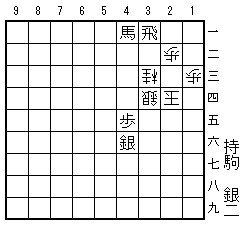

▲2六銀まで1手必至

容易にして難解

正解は容易か。されど①△1四歩②△2三桂③△2五金など、有力な受けのそれぞれについて、寄せ(詰み)を読まなくてはならない。

①は▲3五銀打△1三玉▲1一飛成△1二角合▲2四銀以下、②は▲3五銀左△同銀▲2五銀打△同桂▲4二馬以下、③は▲3三飛成△同玉▲4四銀△2四玉▲1六桂以下が一例。いずれも図から13手を要する。(2021/03)

▲3四竜 △1三桂 ▲1二金まで3手必至

切り返し

初手▲3四竜には△1三桂が唯一の受け。▲1二金と桂取りに打てば、次の▲1三金以下の詰めろが受からない。 金子タカシ氏(必至作家)いわく、必至には5種類の決まり形があり、本局のそれは「切り返し」に該当する。思えば相撲に興じた子供時代、切り返しは得意技の一つだった。

初手、3手目ともに結構な紛れがある。難易度はいかほどだろうか。(2020/11)