ギャラリー

▲1二飛 △同 角 ▲3二桂成まで3手必至

歩で済むところに

初手▲5二馬と捨てる有名な3手詰がある(図面略)。馬に代えて、持駒銀歩で▲5二歩としたのでは味も素っ気もない。歩で済むところに馬をドカンと捨てるから、解けたとき、驚きや喜びが増大する。

そんな爽快感を求めて作った。と言うのは後付けで、実際は香を持駒に、開き王手や両王手の筋を求めていじくり回したなれの果てである。(2022/08)

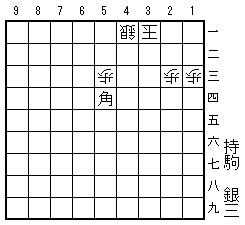

▲2三香成 △同 角 ▲3三銀不成まで3手必至

香であるがゆえ

容易に解けた人とそうでない人に二分されたかもしれない。どう指しても寄っていそうだが、▲3三とは△1一桂、▲2二とは△9三飛▲1二と△同玉▲1四と△2二歩くらいで届かない。

2四の駒が歩なら、ひと目かもしれない。なまじ香であるがゆえ、他の欲にもかられる。2四香を軸にして(動かさないものとして)盲点にはまることにささやかな作意を見出した。(2022/06)

▲3三桂成 △1三玉 ▲1五歩 △2二桂 ▲3一銀不成まで5手必至

駒数が増える由

初手▲1四歩や▲1五歩は△4一桂くらいで届かない。▲3三桂成~▲1五歩として突歩詰を狙う。△2二桂に▲3一銀不成で受けなし。4手目△2三金や△2三角は▲同成桂から詰む。

必至にはときに無駄受けとも思われる延命策があり、作る者を悩ませる。応手を限定するため、駒数が増えること(本局では2四桂3二歩3五銀)は仕方がなさそうだ。(2022/04)

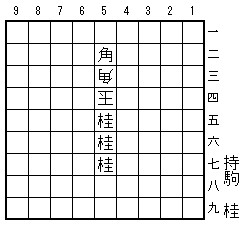

▲4七桂まで1手必至

BIGBOSS

BIGBOSSことファイターズ・新庄剛志新監督に注目している。とことんエンタメを貫いてほしい。背番号「1」にエールを送ろう。

角と桂の二色図式。▲4七(6七)桂と5五桂に紐をつければ、次の角成が受からない。△5一桂とできればいいが、あいにく品切れだ。同一作がありそう。厚かましく作品とするのは私くらいか。野球も将棋も楽しまないと。(2022/02)

▲3三銀まで1手必至

二刀流

難しさはあまりない。初手▲3三銀には△9二飛などと2段目に飛車を打つよりないが、▲4二銀打△同飛▲同銀成△同玉▲4三飛以下13手で詰む。

2021年、ア・リーグMVPに輝いたエンゼルス・大谷翔平の「リアル二刀流」(新語・流行語年間大賞受賞)。①受けなしにして、②きっちり詰める。この二つをクリアさせる「二刀流」の良問を作りたいものだ。(2021/12)